Le secteur numérique génère plus d'émissions que l'aviation civile mondiale, avec une tendance de croissance de 9 % par an. Chaque page web consultée génère des requêtes HTTP qui consomment de l'énergie électrique et produisent du CO2. Cette pollution numérique devient un enjeu environnemental majeur qu'il est possible de mesurer précisément et de réduire efficacement.

Pour les entreprises soucieuses de leur impact environnemental, la mesure et la réduction de l'empreinte carbone de leur site web constituent désormais un levier d'action concret. Les outils d'audit carbone permettent d'identifier les sources de pollution numérique, tandis que les techniques d'écoconception offrent des solutions pratiques pour diminuer cette empreinte tout en améliorant les performances du site.

Comprendre l'empreinte carbone d'un site web

Qu'est-ce que l'empreinte carbone numérique ?

L'empreinte carbone d'un site web correspond aux émissions de CO2 générées lors de sa consultation, de son hébergement et de son fonctionnement.

Selon les dernières études de 2025, un site web moyen produit 4,61 grammes de CO2 par page vue, soit 553 kilogrammes de CO2 par an pour un site recevant 10 000 visites mensuelles.

Cette pollution numérique provient de plusieurs sources interconnectées. Lorsqu'un utilisateur consulte une page web, son appareil consomme de l'énergie pour afficher le contenu. Simultanément, les serveurs hébergeant le site traitent les requêtes et consomment de l'électricité en continu. Les réseaux de télécommunications qui transmettent les données entre l'utilisateur et le serveur génèrent également des émissions.

Les trois composantes de l'impact écologique

L'empreinte carbone d'un site se décompose en trois grandes catégories :

- Le front-end,

- Le back-end,

- Le réseau.

Le front-end englobe toute l'énergie consommée par l'appareil de l'utilisateur pour charger et afficher la page : images, scripts JavaScript, polices personnalisées et animations. Plus une page contient d'éléments, plus la consommation énergétique du terminal augmente.

Le back-end concerne l'infrastructure serveur qui héberge le site. Les data centers consomment de l'électricité pour faire fonctionner les serveurs 24h/24, mais aussi pour les refroidir. Cette consommation dépend de l'efficacité énergétique des équipements et de la source d'énergie utilisée.

Enfin, le réseau représente l'énergie nécessaire pour transmettre les données entre le serveur et l'utilisateur. Plus la quantité de données échangées est importante, plus l'impact sur les infrastructures réseau est élevé.

6 outils pour mesurer l'empreinte carbone de votre site

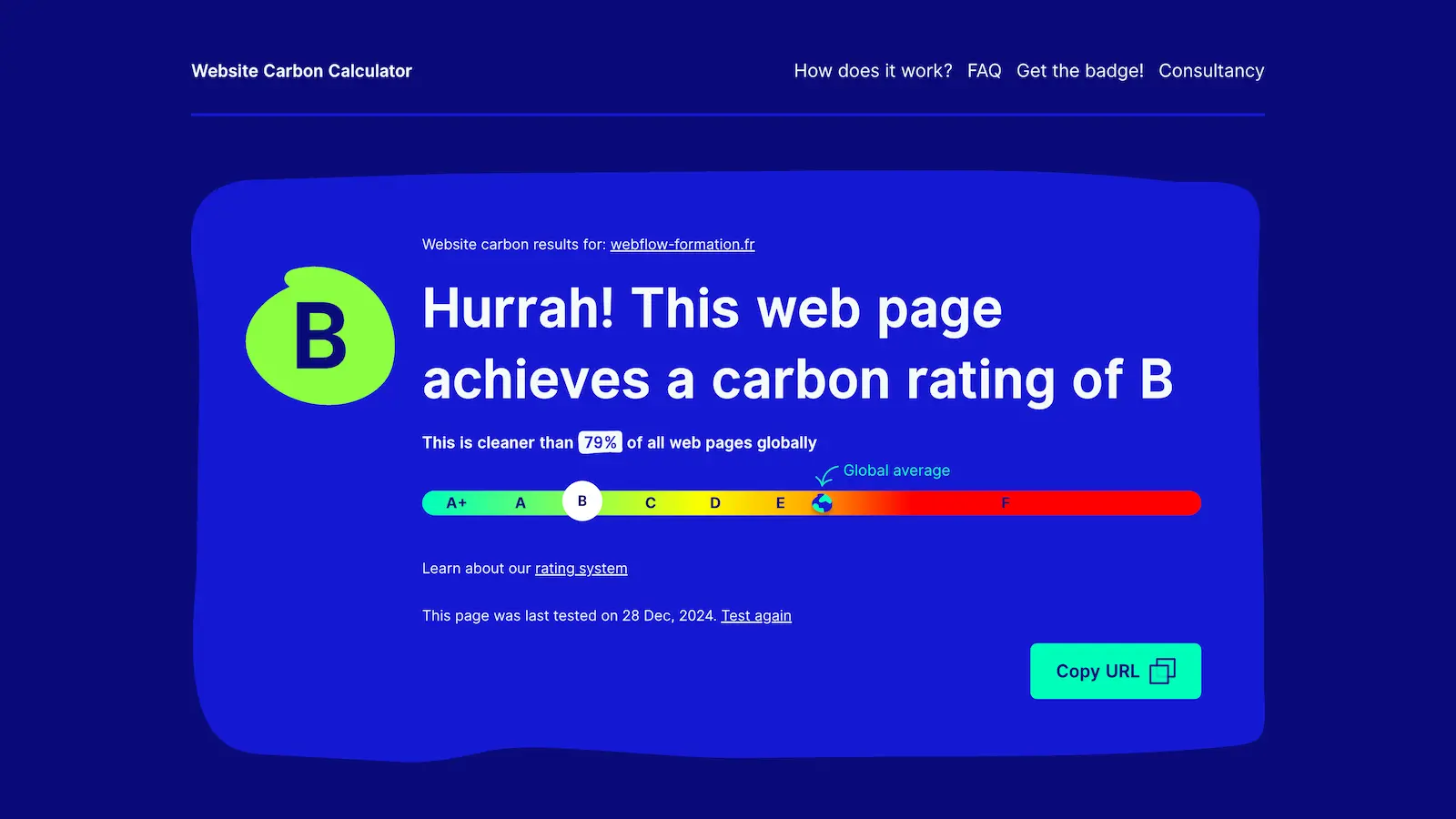

Website Carbon Calculator : la référence en 2025

Website Carbon Calculator reste l'outil de référence pour évaluer l'empreinte carbone d'un site web. Il analyse cinq critères principaux : le transfert de données réseau, l'intensité énergétique des données web, la source d'énergie du data center, l'intensité carbone de l'électricité et le trafic du site. L'outil génère un score comparatif et indique si votre site est plus propre que la moyenne des sites web.

L'avantage de cet outil réside dans sa simplicité d'utilisation et sa capacité à fournir des données concrètes : grammes de CO2 par visite, équivalent en distance parcourue par une voiture électrique, et nombre d'arbres nécessaires pour compenser les émissions annuelles.

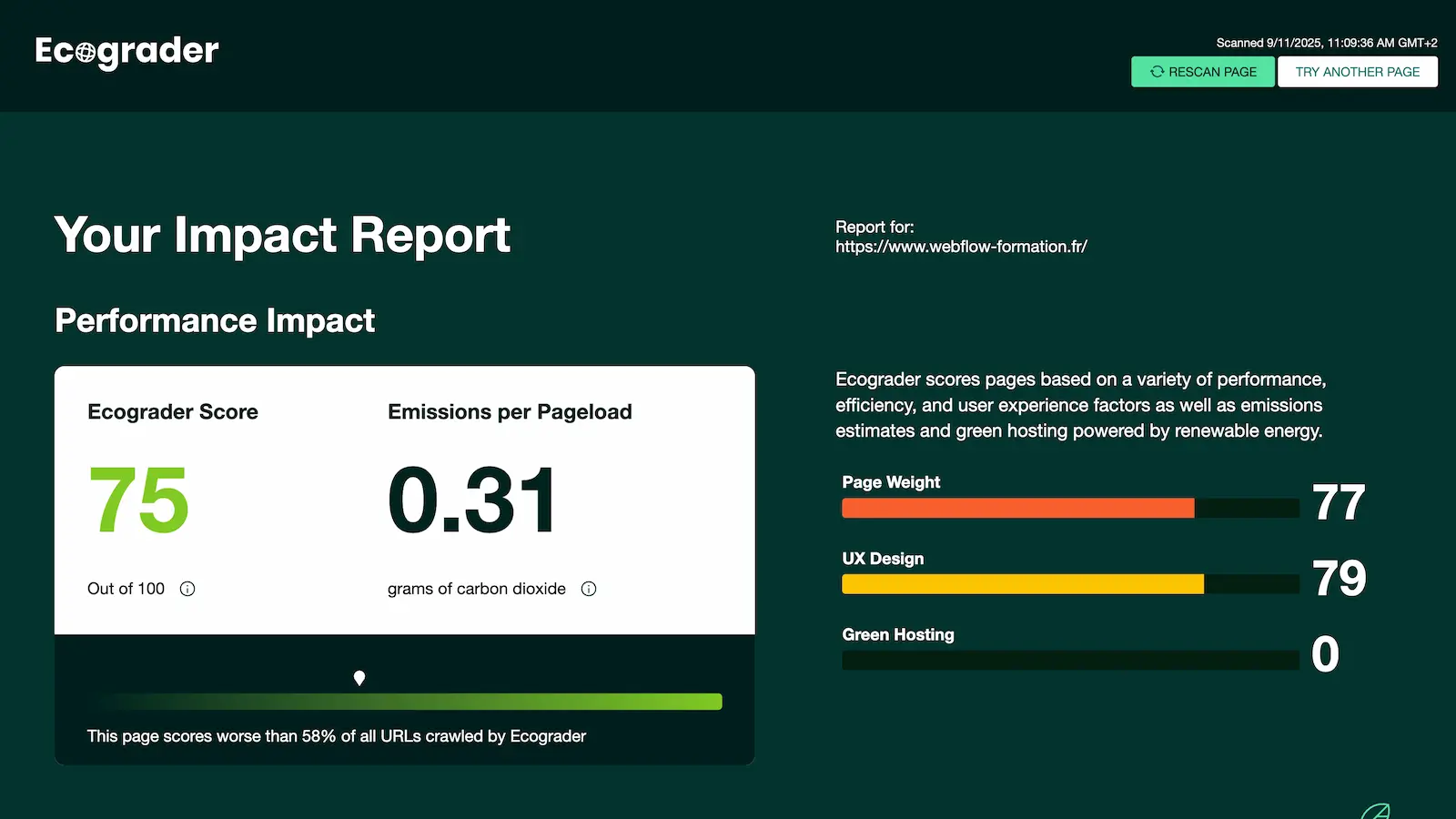

EcoGrader : l'outil d'évalutation complet

Développé par le collectif GreenIT, EcoGrader évalue l'empreinte environnementale d'une page web selon trois critères techniques : le nombre d'éléments DOM (complexité de la page), le poids des données transférées et le nombre de requêtes HTTP. L'outil génère un score de 0 à 100 et attribue une note de A à G.

EcoGrader se distingue par son approche technique détaillée et sa méthodologie française. Il propose également 23 bonnes pratiques d'écoconception pour guider les développeurs vers un web plus durable.

Les autres outils spécialisés

Greenoco offre un audit complet jusqu'à 75 pages simultanément, avec des préconisations d'optimisation par fichier et un calcul du potentiel de réduction d'impact carbone. L'outil propose également un badge d'éco-score pour valoriser les efforts environnementaux.

GTmetrix analyse principalement les performances web, mais ses recommandations d'optimisation contribuent indirectement à réduire l'empreinte carbone. Un site plus rapide consomme moins de ressources et génère moins d'émissions.

Kastor.green combine audit d'écoconception et d'accessibilité, deux domaines souvent complémentaires.

Green-IT propose des outils basés sur le référentiel des 115 bonnes pratiques d'écoconception web.

Les techniques efficaces pour réduire l'impact carbone

1. Optimisation des médias et fichiers

L'optimisation des images constitue le levier le plus efficace pour réduire l'empreinte carbone d'un site. Les images non optimisées représentent souvent 60 à 70 % du poids total d'une page web. La compression des images, le choix du bon format (WebP, AVIF) et l'adaptation des dimensions aux contextes d'affichage permettent de diviser par 3 à 5 le poids des fichiers sans perte de qualité visuelle.

La technique du lazy loading évite de charger immédiatement tous les éléments d'une page. Seuls les contenus visibles à l'écran se chargent en priorité, réduisant la consommation initiale de bande passante. Cette approche améliore également l'expérience utilisateur sur les connexions lentes.

Pour les vidéos, privilégier l'intégration par embed plutôt que l'hébergement direct. Utiliser YouTube ou Vimeo déporte la consommation énergétique vers des plateformes optimisées pour la diffusion vidéo, généralement plus efficaces que l'hébergement traditionnel.

Découvrez dans cet article, comment optimiser vos images à travers les dimensions et formats.

2. Optimisation du code et des performances

La minification du code HTML, CSS et JavaScript supprime les espaces, commentaires et caractères superflus. Cette technique simple peut réduire de 20 à 30 % la taille des fichiers sans affecter leur fonctionnement. Les outils de build modernes automatisent ce processus.

La mise en cache intelligente évite de recharger les ressources identiques à chaque visite. Configurer les en-têtes Cache-Control et Expires permet aux navigateurs de stocker localement les éléments statiques, réduisant les requêtes serveur et la consommation de bande passante.

L'audit des plugins et scripts tiers révèle souvent des ressources inutiles ou redondantes. Chaque pixel de tracking, widget social ou police externe génère des requêtes supplémentaires. Limiter ces éléments aux fonctionnalités essentielles améliore autant les performances que l'empreinte carbone.

3. Choix techniques écoresponsables

Sélectionner un hébergeur écologique représente un impact majeur sur l'empreinte carbone globale. Les hébergeurs comme PlanetHoster, Infomaniak ou Digital Forest utilisent 100 % d'énergies renouvelables et optimisent l'efficacité énergétique de leurs data centers. Certains compensent même leurs émissions à hauteur de 200 %.

Le choix des polices influence également la consommation. Limiter à 2-3 polices maximum et privilégier les polices système évite de télécharger des fichiers supplémentaires. Les polices variables permettent d'obtenir plusieurs styles avec un seul fichier.

L'architecture mobile-first optimise naturellement les ressources. Concevoir d'abord pour les appareils mobiles, moins puissants, conduit à des choix techniques plus sobres. Cette approche améliore l'accessibilité et réduit la consommation énergétique des terminaux.

4. Design et expérience utilisateur

Un design épuré consomme moins de ressources qu'une interface surchargée. Privilégier la sobriété visuelle, réduire les animations non essentielles et optimiser les parcours utilisateur diminue le temps passé sur le site et donc la consommation énergétique.

Les couleurs sombres consomment moins d'énergie sur les écrans OLED et amélirent l'autonomie des appareils mobiles. Proposer un mode sombre constitue une option appréciée des utilisateurs et bénéfique pour l'environnement.

FAQ - Impact carbone des sites web

Quel est l'impact réel du numérique sur l'environnement en 2025 ?

Le numérique représente 3 à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'aviation civile. Cette part augmente de 9 % par an. En France, le numérique constitue 2,5 % de l'empreinte carbone nationale. Un site web moyen génère 4,61 grammes de CO2 par page vue, et cette empreinte peut atteindre 553 kg de CO2 annuels pour un site recevant 10 000 visites mensuelles.

Comment choisir un hébergeur écologique fiable en 2025 ?

Vérifiez trois critères essentiels : l'utilisation d'énergies 100 % renouvelables (hydraulique, solaire, éolien), la certification énergétique des data centers (ISO 14001, Green Web Foundation) et la transparence des rapports environnementaux. Des hébergeurs comme PlanetHoster, Infomaniak ou Digital Forest publient régulièrement leurs données de consommation et leurs actions de compensation carbone.

L'écoconception web affecte-t-elle le SEO ?

L'écoconception améliore le référencement naturel. Les techniques d'optimisation réduisent les temps de chargement, améliorent l'expérience utilisateur et diminuent le taux de rebond. Google favorise les sites rapides dans ses résultats. Un code propre, des images optimisées et un contenu de qualité bénéficient autant au SEO qu'à l'environnement, créant un cercle vertueux performance-écologie.

Quels sont les outils gratuits les plus fiables pour mesurer l'empreinte carbone ?

Website Carbon Calculator reste la référence mondiale pour une analyse rapide et comparative. EcoGrader offre une approche technique détaillée avec des recommandations françaises. Greenoco permet l'audit de volumes importants (75 pages simultanément). Ces outils utilisent des méthodologies différentes mais complémentaires pour évaluer l'impact environnemental d'un site web.

Peut-on réduire l'empreinte carbone sans changer l'apparence du site ?

Absolument. La majorité des optimisations s'effectuent au niveau technique sans affecter l'apparence : compression d'images, minification du code, optimisation des requêtes, mise en cache, choix d'hébergeur. Ces améliorations invisibles peuvent réduire de 30 à 70 % l'empreinte carbone tout en accélérant le site et en améliorant l'expérience utilisateur.

Vers un web plus durable : les perspectives 2025

Le cadre réglementaire en évolution

L'année 2025 marque un tournant réglementaire pour le numérique responsable. Le Référentiel Général d'Écoconception des Services Numériques (RGESN) s'impose progressivement au secteur public avec 78 critères d'évaluation. Les entreprises privées anticipent également ces obligations futures en intégrant l'écoconception dans leur stratégie RSE.

Le référentiel Green IT 2025 propose désormais 115 bonnes pratiques actualisées, couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un projet web. Cette cinquième édition intègre les évolutions technologiques récentes et les retours d'expérience de milliers de professionnels.

L'écoconception comme avantage concurrentiel

Les entreprises adoptant une démarche d'écoconception web bénéficient d'un avantage concurrentiel significatif. Les consommateurs valorisent de plus en plus les marques engagées environnementalement. Un site écoconçu témoigne de cette responsabilité tout en réduisant les coûts d'infrastructure et d'hébergement.

L'écoconception améliore également la performance globale du site : temps de chargement réduits, meilleure accessibilité, expérience utilisateur optimisée. Ces bénéfices se traduisent par un meilleur taux de conversion et un référencement naturel renforcé.

Dans son offre de développement de site Webflow, Digidop vous assure le fait d'avoir un site avec une empreinte carbone faible et donc un impact écologique réduit.

.webp)

.jpg)